马的脚趾结构是其独特生理特征之一,长期进化过程中形成了与众不同的适应性。通过对马的脚趾结构与其他动物的对比分析,我们可以揭示马如何在进化过程中通过改变脚部结构,适应了快速奔跑和长期迁徙的生活方式。马的脚趾不仅在解剖学上具有显著的差异,其功能性和适应性也与其他动物有着明显的不同。本文将从五个主要方面详细探讨马的脚趾结构的独特性及其与其他动物的区别:1) 骨骼和指骨的差异;2) 蹄部与指甲的演化;3) 负重能力与运动效率;4) 脚趾结构对生活环境的适应性。通过这四个方面的对比,本文旨在深入分析马的脚趾结构如何在自然选择中得以优化,并从中反映出马类动物独特的生理和生态优势。

马的脚趾结构与其他哺乳动物相比,首先体现在其骨骼结构的差异。马的前肢原本有三个指骨,但经过漫长的进化过程,最终只剩下一个指骨,即现在的马蹄。这个单一的蹄部结构可以有效减少运动过程中不必要的能量消耗,提高马的奔跑效率。相较之下,其他四足动物通常保留了多个脚趾骨,如狗和猫等,它们的脚趾骨结构保持较为复杂,且具备更多的灵活性,用于支持更复杂的行走模式。

此外,马的蹄骨在形态上也与其他动物的脚趾有所不同。马的蹄部骨骼由非常坚硬的角质层构成,主要作用是提供支持力,帮助马在高速奔跑时减少对地面的冲击力。而其他动物,特别是一些草食性动物,它们的脚趾结构往往以更加灵活的方式支撑重物,比如犀牛或牛的蹄部,虽然也具有强大的支撑功能,但与马的独特设计相比,其效率较低。

MILE官网马的脚趾演化为蹄的过程,代表了进化过程中对奔跑和长期移动的优化。相对而言,其他动物的脚趾骨保持较多的变异性,能够适应不同的环境需求和生存方式,但这种复杂的骨骼结构并未像马那样专注于快速奔跑的能力。

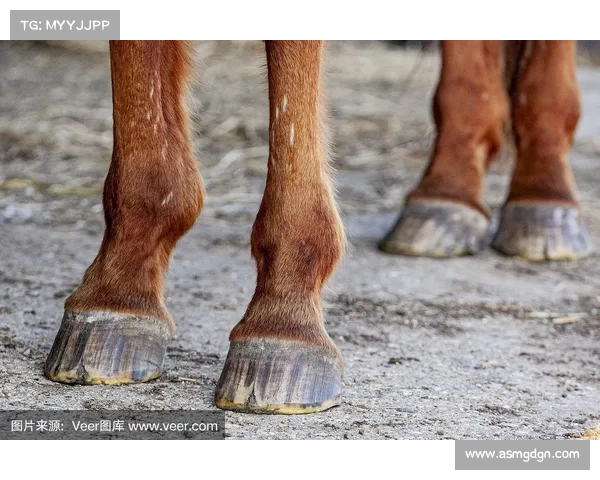

马的蹄部主要由坚硬的角质层组成,这一层结构在形态和功能上与其他哺乳动物的指甲大为不同。指甲是爪类动物保持爬行或抓取能力的重要工具,而马的蹄则主要是为适应快速奔跑和大范围活动而进化的。马的蹄部不仅强壮且具有较大的弹性,能够有效分散奔跑时产生的地面冲击力。

与之相对,许多其他动物如犬科和猫科动物,尽管也有坚硬的指甲,但这些指甲通常较短且不具备支持体重大范围奔跑的功能。它们的指甲更多地用来抓捕猎物或攀爬,而非支撑高速奔跑的身体重量。马的角质蹄与它们的指甲结构,在功能和耐用性上有着明显的差异,马的蹄部可承受大范围的负重并保持高强度的使用频率。

马蹄的角质层通常会随着马的运动磨损并自然更新,这一特性使得它们在适应不同地形时具有良好的耐久性。这一点在其他动物的指甲中不常见,因为大部分动物的指甲并未进化出像马蹄那样的自我修复机制。

马的蹄部相较于其他动物,具有极强的负重能力。由于马体型较大,肌肉力量强大,它需要更为坚固的蹄部来承载体重并支持奔跑所需的力量。马的蹄部在进化过程中通过增强角质层的密度和硬度,逐步形成了一个极具支撑力和稳定性的结构。这使得马能够承受较大的体重负担,同时保持灵活的运动性能。

相比之下,许多其他动物的脚趾结构并不专门为负重设计。例如,猫和狗的脚趾结构更注重灵活性和抓握力,而非单纯的负重能力。这种灵活性虽然让它们能够进行高效的捕猎或攀爬,但在承载大量体重并保持稳定运动时,显然不如马的蹄部结构那样高效。

马的蹄部不仅能够支撑自身巨大的体重,还具备了高效的减震功能。每次奔跑时,蹄部的角质层会有效分散地面传递的冲击力,保护马的骨骼和关节不受伤害。其他动物则通常依赖于软垫或足部脂肪来分散压力,且这种方式的负重能力和舒适性无法与马的蹄部相提并论。

马的脚趾演化成蹄的形式,与其生活环境密切相关。作为草原和开阔地带的生物,马需要一种能够适应快速奔跑的脚部结构。马的蹄部经过数百万年的自然选择,不仅能够适应坚硬的土壤,还能够有效抵御长时间奔跑过程中的磨损。相比之下,其他动物的脚趾结构更适应它们各自特定的栖息环境。

例如,生活在森林中的动物,如狐狸、狼等,它们的脚趾结构更注重抓地力和稳定性。它们的指爪可以帮助它们在崎岖不平的地面上移动,而马则需要更为坚硬和密实的脚部结构来应对长时间奔跑的需要。此外,马的蹄部设计让它们能够在多变的草原和沙漠环境中适应更高强度的活动和恶劣的气候条件。

马的脚趾结构不仅体现了对环境的适应,也反映了其群体生活中的合作与竞争优势。通过对比其他动物的脚趾形态和功能,我们可以清晰地看到,马的蹄部不仅是其生存策略的体现,也是其在生态系统中生存和繁衍的重要保证。

总结:

通过对马的脚趾结构与其他动物的对比分析,我们可以发现,马的蹄部在适应高速奔跑和大范围迁徙的过程中,通过数百万年的进化形成了独特的结构和功能。无论是骨骼结构的简化,还是角质层的特殊演化,马的脚趾都显示了高度的适应性。

总体来说,马的脚趾结构在与其他动物的比较中,无论是在负重能力、运动效率还是对环境的适应性上,都展现了其独特的优势。通过对这些差异的深入理解,我们不仅能够更好地认识马这一动物,还能够通过它们的脚趾结构洞察进化与自然选择的奥秘。